| 単語 |

よみがな |

意味 |

| フェアトレード |

ふぇあとれーど |

フェアトレードとは、経済的にも社会的にも弱い立場の人々と『公平な取引』を行うことを指します。

例えばサッカーボールは70%以上がパキスタンで作られ、その多くがひとつひとつ手縫いで作られています。しかし、その縫製に対する賃金が低く、また多くの子供たちが働かされています。そういった労働環境や児童労働をなくすために、適正な値段設定と教育や福祉への手当てを保証するといったことも行われています。 |

| 消費者市民社会 |

しょうひしゃしみんしゃかい |

消費者教育推進法によれば、消費者市民社会とは「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と定義されています。それは、企業、政府、学校、そして市民が一つとなり、消費者の(個人としての)利益を求めるだけでなく、それぞれが共同して、社会の利益を追求するということです。私たちは、自分たちの消費が地球の環境などに影響を及ぼしているということを自覚し、改善を試みることで、公正で持続可能な消費者市民社会の形成に積極的に参画することになるのです。 |

| 消費者教育推進法 |

しょうひしゃきょういうすいしんほう |

消費者教育推進法とは、平成24年8月に開かれた国会において議決されたものです。その中で、消費者教育を「お金の正しい使い方や詐欺に遭わないための自分の身の守り方、消費者市民社会に参加するための啓発活動を行うこと」と位置付けています。消費者教育推進法は、ヨーロッパの消費者教育の考え方から影響を受けています。 |

| 持続可能な社会 |

じぞくかのうなしゃかい |

持続可能な社会とは、地球温暖化などの地球環境問題や森林伐採による生態系への被害などの自然環境問題に対し、未来において必要とされる資源を使い切らないようにするための消費を行う社会のことを指します。

例えば、従来の自動車は石油を燃料にしているものばかりでした。しかし、石油は有限であり、また排気ガスを大量に排出するためオゾン層の破壊による地球温暖化を進行させます。それに対し、持続可能なエネルギー(自然)を利用した、電気自動車やソーラーカー、水素自動車など代替品として開発され、普及されつつあります。また、環境問題以外でも貧困や飢餓の克服、教育の充実など途上国開発に深く関わることがらや、経済成長やまちづくり、社会的不平等の克服といった社会的な課題が重要な要素とされています。 |

| SDGs(持続可能な開発目標) |

えすでぃーじーず |

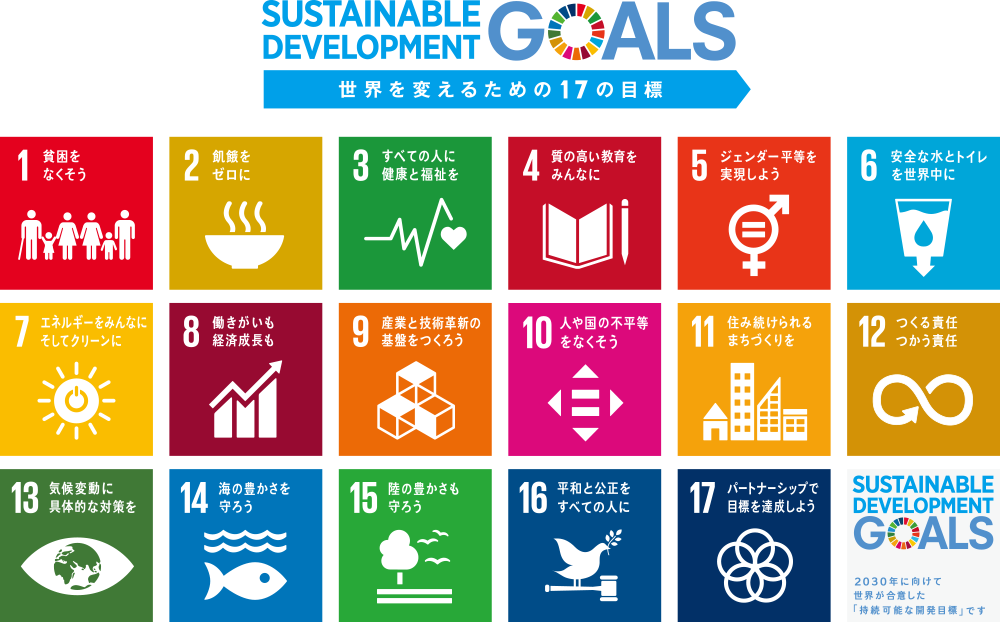

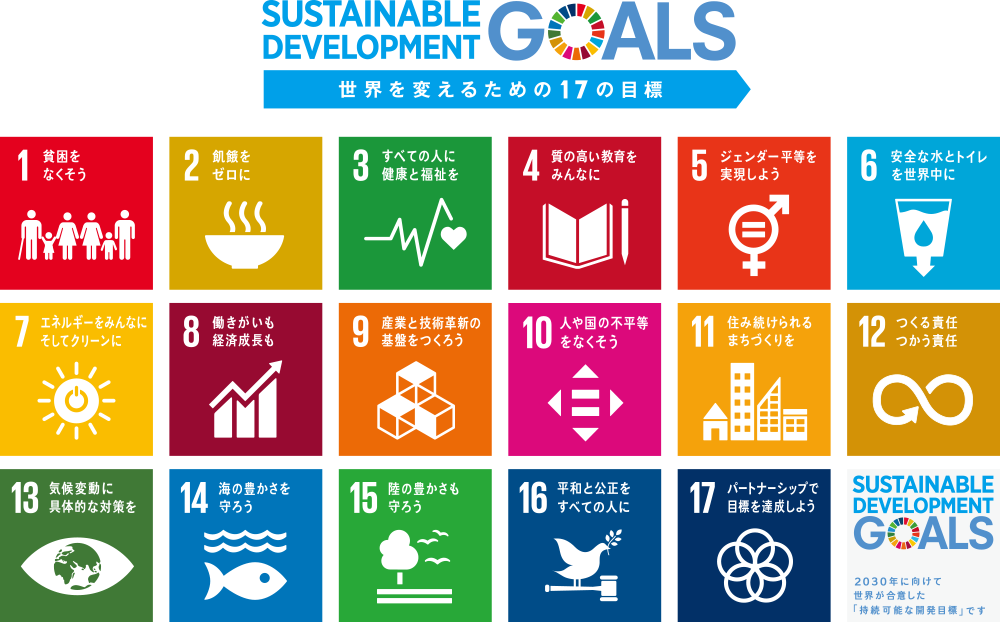

SDGsとは2015年9月の国連サミットで採択された2016年〜2030年までの17の国際目標とそれらを達成するための169のターゲットで構成されているものを指します。

内容としては、17の内1~6は貧困や飢餓、健康、教育、安全な水など主に発展途上国に対する開発支援を示しています。7~12はエネルギーや働き甲斐、経済成長、街づくりなどを表しており、先進国にも深い関係にあるものです。13~17は気候変動や海や陸の資源、平和など地球全体として取り組まなければならない目標を掲げています。

12番目の「つくる責任」「つかう責任」が消費者教育では重要になっていきます。

|